Categoria: Idee varie

Idee e studi

Valorizzare ancora?

Sul Paesaggio

Grazie agli organizzatori per questa bella giornata di approfondimento. *

A me è stato chiesto di prospettare qualche idea innovativa, brillante, intelligente, su come valorizzare il paesaggio, in 15 minuti, possibilmente 12. Ma vista l’importanza del tema, se avessi avuto idee così brillanti, nuove e trasmissibili in 15 minuti mi sarei candidato anch’io come sindaco. Battuta a parte, il taglio sarà quindi molto essenziale e forse a tratti anche grossolano.

Ho trovato tre temi che ho riassunto in tre grandi frasi. Non credo di riuscire a svilupparli tutti, quindi qualcuno rimarrà solo come un sasso lanciato nello stagno.

Le frasi sono queste:

La Grande Bellezza

Valorizzare senza conoscere.

Valorizzare sì, ma non il paesaggio

La Grande Bellezza

Incrementare il valore di un paesaggio è semplice: basta fare cose belle e togliere cose brutte. E’ semplicistico, è naif, ma già qui capite che si apre un abisso di senso, una voragine di convegni, dibattiti, pubblicazioni, ecc. Il richiamo all’attualità (la Grande Bellezza) implica che si possa fare una distinzione tra più gradi di bellezza. Il problema è sempre quello, noto, di come sezionare un continuo, di come si possa valutare un qualcosa di molto concreto e anche allo stesso tempo di molto fluido sfuggente (il tempo, la suono, una curva …). Per praticare questa distinzione ci sono due domande formidabili a cui bisogna saper rispondere. O almeno tentare di rispondere. La prima: come si fa a distinguere il bello dal brutto. La seconda: chi è autorizzato a fare questa distinzione. Chi è autorizzato sia in termini di autorevolezza che in termini di autorità. Capite da soli che la faccenda si complica sempre di più e che trascinano sé molte altre domande, quali ad esempio: noi non siamo più capaci di produrre il bello? O non siamo più capaci di riconoscerlo, di giudicarlo?

E vi faccio subito capire come sia difficile riconoscere la realtà è accettare alcune conseguenze.

Mentre sulle prime tre vedo un giudizio quasi unanime, sulla quarta qualcuno di voi comincia già ad avere qualche tentazione, qualche dubbio, qualche pausa.

Per togliervi d’impaccio vi faccio vedere come si può rovinare una collina intera, nel centro Italia, con una lottizzazione di centinaia di migliaia di metri cubi, perpetrata scientemente nel tempo, in sfregio alla VAS e alla VIA, realizzando edifici senza fare caso a zone urbanistiche, mischiando edifici specialistici a residenze, intervenendo più volte sugli stessi edifici, e così via.

Questa è la collina prima dell’intervento dell’Uomo ….

E questa è la collina dopo l’intervento dell’Uomo.

È una trappola? Una provocazione? Solo in parte. Solo in parte perché io non so se oggi saremmo in grado di valutare serenamente una cosa simile, e soprattutto quel piccolo edificio in primo piano e se avremmo il coraggio di approvarlo in tutte le sedi competenti: Commissione edilizia, Comune, Regione, Soprintendenza, ecc.

Perché se non abbiamo il coraggio, noi ci precludiamo automaticamente il fatto che in futuro potremo avere cose simili. Inutile provare a pensare di fare cose simili, insomma. Bisogna allora guardarsi e dirsi che soffriamo di una sorta di complesso di Edipo architettonico collettivo e generale che ci impedisce di fare cose altrettanto belle. Bisogna guardarsi e dirsi che oggi abbiamo raggiunto il massimo, il climax, come civiltà come cultura, in termini di paesaggio, e che è impossibile aggiungere altro a questo paesaggio. Perché se non ce lo diciamo stiamo mentendo a noi stessi e stiamo mentendo ai nostri figli.

Nel caso della Basilica di Assisi è forse semplice dire che non saremo più in grado. Ma sull’esempio che segue è più difficile.

E’ una casa deliziosa di Adalberto Libera per lo scrittore Curzio Malaparte fatta a Capri. E’ una casa che vorrei aver fatto. Ma se oggi penso di fare una cosa così il grande occhio orwelliano della Soprintendenza invia subito un elicottero con la SWAT e una camicia di forza. Ma qui non parliamo di cose fatte nel 1230 ma nel 1930: ieri, in termini di paesaggio.

Ancora. Se è impossibile aggiungere e se vogliamo comunque migliorare il paesaggio l’unica strada è “per via di togliere”, come avrebbe detto Michelangelo.

Ma anche togliere si rivela subito irto di difficoltà. Togliere a chi? Per ridare a chi, eventualmente? Togliere con quali strumenti? Con l’esproprio? Con le casse attuali dei comuni? Con strumenti negoziali? Negoziando cosa, oggi? E, punto fondamentale: togliere cosa?

Perché alla fine il problema principale, quello del giudizio, quello della comparazione Albertiana, quello intorno al quale stiamo girando, quello del giudizio sulla Bellezza, rimane integro e inviolato. E invece il punto è lì.

Per cercare di evitare il punto molti colleghi architetti, naturalisti, agronomi, hanno fatto assumere al paesaggio, nel tempo, una vocazione sempre più naturalistica, sempre più ambientalistica, sempre più ecologica. Il paesaggio è stato confuso con il territorio. Il paesaggio è diventato un fornitore di servizi ecologici, che mi sembra una delle più brutte definizioni che si possano dare del paesaggio, in special modo del paesaggio assisiate, del paesaggio umbro toscano, del paesaggio italiano, infine. Perché non dobbiamo dimenticarci che il paesaggio è una nostra invenzione. Se puntiamo il compasso su Perugia con un raggio di 100 km in linea d’aria c’è tutto quello che abbiamo donato alla cultura occidentale in termini di paesaggio: da Giotto a Piero della Francesca, Urbino, il Perugino, Benzolo Gozzoli, Siena, … Ma l’abbiamo dimenticato. Si è voluta marginalizzare la componente estetica del paesaggio. Paradossalmente, tra l’altro, poiché se ammiriamo Assisi, oggi, se ammiriamo la Roma della Grande Bellezza è grazie alla componente estetica e non per i servizi ecosistemici, non per la biodiversità.

E, ancora più importante per noi, si è costruito un discorso disciplinare, scientifico, sul paesaggio, tutto incentrato sugli indicatori: indicatori di stato, indicatori di pressione, indicatori di risultato, indicatori di risposta. Perché questo?

Primo, perché questo è legittimamente un modo scientifico corretto di avvicinarsi a un fenomeno.

Secondo, anche perché ciò consente di differire, di attenuare la responsabilità culturale, politica, sociale e, in ultima istanza, culturale, della decisione. Se riesco a sezionare quel continuo, se riesco a linearizzare il problema, se riesco a avere delle misurazioni scientifiche, la mia decisione è psicologicamente più semplice, socialmente più facile da far transitare in ogni sede.

Ma questo tentativo riduzionistico sul paesaggio riesce molto male. Il paesaggio infatti integra una dimensione estetica che è impossibile espungere, rifiutare, ignorare. Questa dimensione è impossibile da cogliere con indicatori scientifici. Se il paesaggio integra una componente estetica come ritengo, esso è assimibilabile, per certi aspetti a un’opera d’arte. Come la Divina Commedia o la Flagellazione di Piero. Ma se ancora non siamo riusciti a definire degli indicatori per stabilire la bellezza della Divina Commedia o della Terza Sinfonia di Brahms forse c’è un motivo. E il motivo è che è molto difficile farlo.

Insomma, di fronte alla bellezza siamo tutti un po’ nudi.

Alla bellezza ci si arrende, quando la si incontra. Come la piratessa si arrende all’ammiraglio Kwu Lang nel film Cantando dietro i paraventi di Ermanno Olmi.

La bellezza richiede responsabilità, innanzi tutto: bisogna avere il coraggio di giudicare di valutare, di soppesare, la bellezza. Non c’è nessuna rete a salvarci, nessun Piano B, nessun indicatore a cui delegare il compito. La bellezza va difesa. Ognuno deve sentire in sé questa necessità.

Questa componente soggettiva della bellezza ha però bisogno di un riconoscimento sociale, intersoggettivo, di un convenire, per diventare cultura condivisa.

Dobbiamo convenire su alcune cose, sul valore di alcune cose e dobbiamo farlo insieme, spostando la decisione su una nuova architettura istituzionale. Non possiamo più demandare al tiranno, al principe illuminato la scelta, né al dittatore.

Attenzione: non sono un fanatico della partecipazione. Spesso i miei colleghi architetti declinano questa partecipazione in forma di abdicazione. La partecipazione “dal basso”, sic et simpliciter, non porta sempre a buoni risultati. Se volete, visto che siamo a Assisi, mi concedo un esempio blasfemo, Ponzio Pilato ha fatto un grande esercizio di partecipazione dal basso, e abbiamo visto come è andato a finire. Occorre dunque una partecipazione “ben temperata”, per evitare di accontentare l’ottica di breve periodo che generalmente contraddistingue la massa. Ben temperata da organismi in cui ci siano persone di alto profilo culturale.

Alla necessità di modificare la governance necessaria all’oggetto paesaggio arrivo anche da un’altra parte.

Probabilmente molti di voi conoscono la definizione di paesaggio data dalla Convenzione Europea del Paesaggio firmata da vari stati europei e ratificata dall’Italia nel 2006: “Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;”

La definizione dice ovviamente delle cose culturalmente importanti, così come molto interessante è il preambolo della CEP, mai citata.

Una “determinata parte del territorio” non coincide con i confini amministrativi del singolo Comune. Una banalità, forse. Ma la conseguenza che ne discende lo è forse meno: le azioni che si fanno sul paesaggio non possono essere fatte da un singolo Comune, nell’ambito del dominio operativo e concettuale di un singolo Comune. O possono essere fatte, ma in maniera molto parziale. Ecco dunque l’esigenza di creare e coordinare nuove forme di governo, di governance, adeguate all’oggetto che si intende governare. Questa necessità di scardinare la governance appiattita sui confini amministrativi è stata sempre sentita e si sono provate altre forme. Da ultimo siamo approdati ai Piani Strategici, e oggi ai Contratti di Fiume e i Contratti di Paesaggio.

Questi contratti si fondano su accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi di un certo articolo del testo unico degli enti locali che non vi sto a raccontare. Sono accordi volontari. Non hanno in genere garanzie sugli impegni che si prendono. Né hanno scadenze perentorie o penali di qualunque tipo. Non prevedono clausole in caso di rescissione del contratto. Sono dunque impegni politici, programmatici. Producono generalmente degli ottimi risultati in termini di conoscenza cosiddetta “dal basso” e in termini di partecipazione (Quadri conoscitivi, Mappe di Comunità, ecc.). Devono poi essere declinati in progetti operativi e qui incontrano sempre tipicamente dei problemi: soldi e procedure. Devono tradursi in istruttorie, pareri, varianti al PRG, procedimenti amministrativi, bandi a evidenza pubblica, ecc. E qui mi sembra che mostrino una battuta d’arresto. Mi sembra che manchi l’anello finale e conclusivo a questi strumenti.

Se vogliamo continuare a usare questi strumenti, anche per provare a scardinare i limiti dei singoli Comuni, i Contratti di Paesaggio dovrebbero forse trovare una formalizzazione giuridica più stringente, con degli effetti operativi. Mi chiedo se queste forme di Contratto non possano accogliere queste proposte:

Comprendere al tavolo istituzionale e tecnico la Soprintendenza. Oggi la Soprintendenza è il convitato di pietra. Ma essa è ineludibile. Io ritengo che negli anni passati abbia svolto un buon lavoro di tutela, spesso, di argine. Inutile fare battute da Bar Sport. In Soprintendenza lavorano poche persone che si impegnano con grande spirito e con grande passione. Altrettanto spesso si è arroccata su posizioni indifendibili, e qui c’ è poco da fare. E’ comunque, in un momento in cui tutto si sgretola, un’istituzione con una sua solidità. Con essa bisogna concertare il discorso sul paesaggio. Escluderla mi sembra un errore di strategia.

Darsi dei tempi perentori entro cui arrivare a un quadro conoscitivo non ridondante e darsi dei tempi per arrivare a un progetto, a un risultato.

La VAS dovrebbe essere fatta a questo punto sul Contratto di Paesaggio, senza scaricare sui singoli Comuni singole e defatiganti procedure.

Il Contratto dovrebbe essere approfondito fino ai progetti definitivi. O a un livello tale da consentire l’espressione dei pareri urbanistici e paesaggistici.

Il progetto dovrebbe avere la forza dell’Accordo di Programma ex art. 34 TUEL e consentire contemporaneamente varianti al PRG. In modo da poter essere subito operativo.

Come potete constatare, ho finito il mio tempo a disposizione, e quindi mi fermo qui.

* Traccia di un intervento fatto in seno all’incontro Assisi e La Grande Bellezza, tenutosi a Assisi il 1° giugno 2016

Norme e partecipazione alle norme

Nonostante la Convenzione Europea del Paesaggio fondi la nozione di paesaggio sul coinvolgimento della popolazione locale, mi sembra che le forme di questo coinvolgimento si fermino spesso alla costruzione del quadro conoscitivo o, ancora peggio, a una sorta di “ratifica” di decisioni prese dagli esperti. Ciò accade soprattutto per quanto riguarda la normativa prodotta in sede di piani regolatori. La normativa è molto importante, negli strumenti di rango urbanistico o territoriale. Molto più importante degli schemi grafici che spesso si vedono allegati alle NTA (Norme Tecniche di Attuazione). Ma mentre sugli apparati grafici (carte, foto, schemi, concept, …), la collettività è facilmente chiamata a partecipare, sulle norme il discorso si fa più difficile. Questo fatto è facilmente verificabile con il conteggio delle osservazioni al PRG, che normalmente pervengono durante il periodo di pubblicità, se solo ci si mette a distinguere tra quante attengono al disegno di piano e quante attengono alla normativa.

Occorre dunque essere più onesti (intellettualmente onesti) e far partecipare la collettività locale alla costruzione delle norme e alla loro incisività. Occorre far capire alla collettività come funziona la normativa, come è articolata, qual è la sua reale incisività (perentoria, indicatoria, aperta, tassativa, ecc.) e il meccanismo amministrativo in cui questa norma è inserita (chi la userà, chi la verificherà, chi la potrà mettere in dubbio, quali sarebbero le conseguenze di una violazione, ecc.). Ciò significa uno sforzo di comunicazione non ordinario da parte dei saperi esperti a favore della collettività generica.

Solo partecipando attivamente alla costruzione delle regole la collettività può comprendere come l’attribuzione di valori debba essere una fase molto molto attenta e come questi valori possano essere poi gestiti nel tempo.

Il giudizio complessivo sulla qualità dell’architettura e del paesaggio può essere dato solo da una collettività “educata”.

In assenza di questa partecipazione attiva, tutto si riduce appunto a una “ratifica” (più o meno consapevole), di riflessioni e giudizi fatti da esperti, estranei al territorio e che soprattutto, spesso, non ne condividono i valori.

Fatte le debite proporzioni, il meccanismo si ripete anche nelle Commissioni Edilizie (in Umbria: Commissioni Comunale per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio). Il parere, che deve limitarsi solo agli aspetti compositivi, è dato da esperti, sulla scorta di personali criteri, che a volte non coincidono con i valori che la collettività locale sostiene. Ancor meno, ovviamente, detto parere può concorrere alla creazione di un nuovo paesaggio.

Norma e Pianificazione I

La norma insegue la vita.

Questa verifica di conformità comporta delle responsabilità e delle conseguenze. Se infatti la costruzione non è conforme e un qualche cittadino volesse segnalare la vicenda all’Autorità Giudiziaria, il funzionario pubblico, il tecnico, il committente e il costruttore passerebbero un brutto quarto d’ora. Questa verifica è dunque molto importante. Il punto è che i funzionari pubblici non sono molto pagati per questa responsabilità: un istruttore tecnico prende circa 1200 euro al mese. I responsabili di Area tecnica possono arrivare a 3000/4000 euro al mese, firmando centinania e centinaia di provvedimenti simili ogni anno. I dirigenti dei Comuni prendono ancora di più, a fronte di maggiori responsabilità, ovviamente. Un evenutale contenzioso davanti al TAR o in sede civile fa svanire d’incanto queste cifre, sia per un fatto economico (di spese), sia per un fatto di stress psicologico che di risvolti sulla carriera.

A fronte di questi fatti, alcun reponsabile o dirigente ha voglia di interpretare la norma in maniera estensiva. Che il cittadino edifichi 10 mq in più o in meno non è importante per lui: egli non guadagnerà di più, non farà più ferie, ecc. In breve, non avrà alcun beneficio da questa sua accondiscendenza verso il cittadino. Di contro, invece, avrà sicuramente solo rischi: terzi che si sentono lesi nei loro diritti, movimenti di opinione, comitati, consiglieri d’opposizione e via di questo passo.

Bisogna essere onesti: chi di noi si prenderebbe questi rischi con leggerezza? Chi di noi è disposto, nel proprio lavoro, a interpretare le proprie norme nella maniera più estensiva possibile a favore dell’altra parte (cliente, collega, concorrente)? Nessuno, ovviamente.

Come debbono essere queste norme ben costruite? Cerchiamo di fissare qualche punto.

Ciò che non è vietato, è permesso. Lo dico alla Wittgenstein: Ciò che non è vietato, DEVE essere permesso.

Il perché è molto semplice: se non fosse così, il mondo si bloccherebbe nei prossimi 10 minuti. Non potrei sapere, infatti, se la mia condotta è antigiuridica o meno. Non saprei se mi è consentito sorpassare a destra o se sia vietato salutare un passante con un Buongiorno anche dopo le 12.

“Stanco dell’immagine muta e sterile dei corpi irregolari …”

Confessioni sopra l’impossibilità di un giudizio sull’architettura contemporanea. 18-11-2009

“Ora, io credo che il problema autentico nell’architettura sia la costruzione di questo sistema logico” (Aldo Rossi)

Per me l’architettura può essere solo monumento. Ammonire, ricordare, perpetuare.

“Voglio cancellare l’architettura! L’ho sempre voluto fare e ritengo improbabile che cambi idea! Ho sempre pensato che creando un’architettura del caos, l’architettura sarebbe scomparsa […] La tecnologia elettronica è veramente uno strumento efficace per generare il caos […] La modernizzazione è sinonimo di deterritorializzazione. La tecnologia ci ha costretto a riconoscere dove quel processo ci ha portato, ci consente di creare il caos con una libertà e una velocità senza pari […] Se un’opera scompare oppure no, dipende non solo dallo stato di caos presente nell’opera in questione, ma anche dalla direzione e dalla cornice visiva della persona che la isola. Il problema, ho scoperto, non è l’oggetto ma il soggetto” .

La distanza tra queste due frasi è enorme. La prima è mia, ma è solo (senza alcuna presunzione), una estrema sintesi di frasi che avrebbero potuto pronunciare Loos, Rossi, Grassi, Leoncilli Massi, Natalini … La seconda è di Kengo Kuma. La prendo come emblema, è ovvio, anche se (tra l’altro) Kengo Kuma è un architetto che seguo particolarmente volentieri. Le ho messe in sequenza perché forse è ora più chiaro comprendere il senso del titolo che ho scelto.

Tuttavia essere chiamati a riflettere su un argomento implica dare dei giudizi su quell’argomento. Significa, se si è intellettualmente onesti, fare confronti, paragoni, formulare giudizi fondati su criteri correlati a dei valori. Ciò di cui si discute deve essere insomma ordinato secondo una scala, delle gerarchie, degli assi semantici. La cognizione si fa per comparazione, diceva Alberti, e discutere di architettura non comporta deroghe a questo principio. Ma nella mia mente si affollano subito le prime domande: come paragonare Villa Emo di Palladio con l’ultima cantina dello Studio Archea? Quali sono gli elementi che devo prendere a confronto? I paragoni devono farsi solo per tipi (case con case, scuole con scuole, ecc.)? O debbono darsi per periodi di tempo ben determinati (il dopoguerra, il primo novecento, ecc)? E se il tempo è ampio, il mio paragone si trasforma in una storia dell’architettura? E che differenza posso fare tra storia dell’architettura e critica dell’architettura? E’ possibile una critica dell’architettura senza storia?

Che cos’è appunto l’architettura del tempo presente? Che cos’è il tempo presente in architettura? E’ il tempo del calendario? O vi sono delle fratture, dei punti di sovrapposizione? Quanto può durare questo tempo? Per me, che ho sempre creduto che all’architettura si addicesse un tempo fisso, un tempo senza tempo, un tempo aionico, in definitiva, prendere atto che tutto invece si riconduce ad un tempo cronologico, è una ferita. Anche l’architettura sembra inghiottita da questo vertice, da questa valanga, da questo tempo impietoso: nulla resisterà.

Non trovo le coordinate corrette, ma in un mio quaderno ho annotato questa frase di Vattimo, che mi sembra del tutto opportuna: “Già ora, nella società dei consumi, il rinnovamento continuo (degli abiti, degli utensili, degli edifici), è fisiologicamente richiesto per la pura e semplice sopravvivenza del sistema; la novità non ha nulla di “rivoluzionario” e sconvolgente, è ciò che permette che le cose vadano avanti nello stesso modo”.

Architettura del tempo presente, quindi. Ma il titolo ha già una (maliziosa) premessa nascosta: che ogni tempo abbia la sua architettura. Si profila insomma già altissima la prima montagna: lo Zeitgeist.

L’architettura del tempo presente è quella delle Università, delle attività di ricerca, dei dottorati? E’ quella dei grandi epigoni, delle archistar? E’ quella dei restauri famosi? O è quella infine dell’immane quantità edilizia che continuiamo a produrre e diffondere nelle nostre città e nel nostro territorio? Tempo fa il prof. Paolo Belardi contrapponeva, ad un convegno, le logiche di due mondi: quello della ricerca architettonica e quello della produzione corrente. Certo, il paragone era frappant. Vi era una distanza incolmabile tra il professionismo degli studi tecnici, delle agenzie immobiliari, e il mondo della ricerca universitaria, delle riviste, dei grandi maestri attuali (quelli che ognuno si sceglie come tali). Da una parte le casette con l’intonaco-nella-gamma-delle-terre, dall’altra le case di grandi maestri del contemporaneo. Da una parte la “sindrome del Mulino Bianco” (come la chiamava un maestro che ho molto amato: Leoncilli Massi), dall’altra la griffe dell’architetto attuale. Da una parte il finto antico (gli zampini in legno di castagno, od un opus incertum che diventa nelle mani di architetti incolti un’opera approssimativa ed incoerente), dall’altra la raffinatezza di combinazioni di vetro, acciaio, cemento armato translucido e via dicendo. Ma c’è un ma, anche qui. Questa distanza c’è tra ricerca e professione c’è sempre stata. Vogliamo prendere ad esempio la lontananza tra le abitazioni di Le Corbusier a Pessac e la produzione corrente di quel periodo? Vogliamo prendere la distanza tra le casette individuali dell’Alsazia Lorena e les machines à habiter?

E poi, laddove la ricerca architettonica di punta si è saldata subito alla produzione corrente, il risultato è stato sempre positivo? Abitare in un HLM (Habitations à loyer modéré), dove ho abitato, o in una Siedlung, è stato sinonimo di magnifiche sorti e progressive? Non è un bene che ci sia stata questa inerzia? Non è un bene che ci sia stata questa distanza (necessaria, per me) tra il Weissenhof e la casetta in legno dell’Alsazia? Non me ne vogliano i colleghi più entusiasti dell’attualità più promettente: non voglio frenare nessuno. Credo solo che ci sia bisogno di questo “ritardo di marea”, soprattutto adesso, dove l’architettura viaggia a velocità folle.

Generalmente si fa coincidere l’architettura del tempo presente con quella delle archistar e dei loro prodotti griffati. Che cosa ne possiamo pensare? Benché questi prodotti ed il comportamento della maggior parte di queste archistar non siano di mio gradimento, bisogna anche riconoscere che la colpa di questa situazione non è solo la loro. Le indagini e le critiche piuttosto approssimative di La Cecla o Salingaros non colgono con realismo tutta la vicenda. L’architetto non è più l’architetto del faraone, non è più nemmeno l’architetto del principe. Non è l’architetto artigiano. Il suo ruolo è del tutto cambiato. Competenze gli sono state erose nel tempo: la statica (riuscire a far star su le cose), è passata all’ingegnere, e con essa, (in blocco) l’aspetto tecnologico e scientifico della costruzione; la cultura della città è passata all’urbanista; e così via. In un mondo iper-specializzato, l’architetto stenta a trovare un proprio baricentro: un nucleo fondativo di discipline.

Per quanto possiamo biasimare le star, il loro modello ed il loro comportamento, i loro prodotti sono richiesti: richiestissimi. E da persone della più diversa estrazione culturale e funzione sociale. Il modello Bilbao è diventato appunto un modello: le amministrazioni (i politici) non fanno altro che replicarlo. Perché se un’opera d’architettura riesce ad attrarre milioni di persone ogni anno in una cittadina di provincia fino ad allora semisconosciuta, la sua funzione architettonica passa tutta in secondo piano. E questa cosa è accettata da quasi tutti: architetti compresi. Ne deriva che l’unico metro di giudizio (o uno dei prevalenti), per valutare un’architettura saranno tra breve indici economici: il BEP (Break Even Point), e cioè in quanto tempo quell’evento si ripagherà; il ROI (Return on Investement), e cioè quanto rende quell’investimento; il Valore emozionale aggiunto, e così via.

Non solo: tra un po’ potrebbe non esserci nemmeno più un prodotto fisico, più o meno durevole, dell’architettura. Tra qualche anno il progetto d’architettura sarà probabilmente una simulazione di ciò che sarebbe stato (di ciò che potrebbe essere). Sarà un evento: una performance. Forse questo è il salto che ci viene chiesto di fare: la completa spettacolarizzazione dell’architettura. L’installazione, l’evento, durerà un certo periodo di tempo e verrà poi allestito, forse da un’altra parte. Sarà un bene? Io vi vedo solo una perdita: anche qui. Certo, immagino che si possano addurre giustificazioni di ordine economico, ambientale (la reversibilità, tutte queste belle giustificazioni per un’architettura timida), a questa architettura. Ma per me, che credo ancora in un’architettura fatta di pietre, è solo una perdita. E non dico “per me che sono cresciuto in architetture di pietra”, perché in fondo ho vissuto a pieno l’era digitale e riconosco di esserne immerso. La mia è una precisa scelta: mi piacciono le pietre. Già l’architettura di legno (le family house americane, per esempio), mi paiono dei simulacri di case, delle case come potrebbero essere se fossero di pietra. Non dirò che mi fanno pensare a dei giocattoli, ma odio pensare a case alle quali posso sfondare la parete con un calcio. Delle case che sono “la scena fissa”, sì, ma di un ubiquo e continuo Truman’s show. Pensare poi ad un’architettura come ad un concerto, che finisce con una sua sola esecuzione, mi rende particolarmente triste.

L’architettura sembra destinata a cedere di fronte a queste pressioni. Non dobbiamo scandalizzarci, come architetti, perché (siamo onesti), ne facciamo spesso parte: stiamo al gioco. Nei concorsi di architettura si coglie già questa volontà, laddove i bandi richiedono all’architetto di progettare sì il museo, ma anche fare in modo che si auto-sostenga. Ed i bandi per le varie riqualificazioni (centri storici, aree industriali dismesse), reiterano la richiesta, chiedendo di progettare la pietra ma anche “eventi” che possano far decollare o mantenere un certo flusso: flusso di persone, flusso di cassa. Anche qui la cartina di tornasole è data dalle parole: quando un cittadino si trasforma in un city-user, non credo che ci siano più dubbi sul come tutto sia diventato scambio economico. Non esistono sinonimi, diceva Kundera anni fa, ed io ritengo che abbia una ragione solida come la roccia. Siamo city-user: non più cittadini.

I politici, i nostri amministratori, non sono alieni, e anche se vi è un certo sfasamento tra noi e loro, dovuto alla lentezza del sistema democratico in sé, essi ci rappresentano più o meno bene. In quest’ottica, le loro richieste di prodotti dal forte appeal sono più che sensate e legittime, e l’architettura ha un’importanza secondaria.

A me pare che Giorgio Grassi prenda nel giusto quando dice che l’architettura è ridotta a spettacolo di se stessa. Possiamo parlare in alcuni casi di cinismo, in altri di semplice ignoranza. Grandi architetti credono nel decostruttivismo: ci credono perché hanno letto Derrida, Deleuze, Guattari, oppure la Torah, e ne hanno tratto la profonda convinzione che sia meglio così. Emuli locali in buona fede credono di aver capito, senza aver letto una riga di filosofia. Ritengono cioè che queste costruzioni senza angoli retti cupole archi travi capriate siano più belle, che rispondano meglio alle nostre esigenze rappresentative, che una nuvola è meglio di un parallelepipedo per viverci e lavorarci. Emuli locali in malafede hanno compreso infine che lo stilema (il gesto), è di moda, e che le pareti inclinate sono più moderne di quelle verticali: riprendono alcuni stilemi, forme, e sintassi senza capire ciò che la loro opera significa.

L’architettura spettacolo scioglie anche i vincoli con la città, con la storia: non deve infatti essere de-territorializzata, caotica, dispersa? L’architettura non deve scomparire? E per lasciare posto libero a cosa? Tutti questi lati negativi sono compensati da cosa? E’ solo un conto economico di corto respiro che fa stare in piedi certe operazioni di marketing: il prodotto mi costerà X, mi consentirà di ricavare Y in Z anni. Passata questa fase, si vedrà. Per quest’obiettivo rinuncio ai nodi, ai vincoli, ai punti, sui quali ogni architetto compie la propria formazione: l’attacco al cielo, l’attacco a terra, l’angolo, le aperture, la citazione, l’ornamento. Ovviamente le architetture continuano ad avere attacchi a terra, aperture, ornamenti, materiali, ma senza una teoria sono solo dei risultati trovati lungo la strada. Non sono frutto di una riflessione. Mi sembra insomma che ci sia una banalizzazione di tutta una serie di temi: un abbandono.

Il problema dell’architetto come uomo di cultura non si pone nemmeno, in questo contesto. L’architetto è come una modiste, un coiffeur, a cui è demandata una certa cosa, nel più breve tempo possibile, che sia originale, che richiami un sacco di persone, ecc. L’architetto è un professionista dell’immagine od al massimo della valorizzazione immobiliare: punto e basta.

Alla solidità di un sapere architettonico costruito per accumulazione, per stratificazione, ormai anche qui si accetta il fatto che il sapere sia solo funzionale all’evento, e che questo sapere non abbia bisogno di essere accumulato, ma “intercettato”. Occorre essere bravi nel timing e nel networking, e non più nella composizione architettonica. L’architetto non è più un muratore che sa il latino, ma un websurfer che conosce Piranesi, un manager che usa Facebook.

Architectura, si non cogitatur, nulla est

L’architettura contemporanea mi sembra un’architettura senza teoria. Non c’è una teoria che la guidi, se non quella che dicevo in apertura: l’ansia della novità, il nuovo che divora se stesso, ecc. Io invece affermo la necessità di una teoria dell’architettura per svincolare l’architetto dalla servitù del mercato. E’ solo la teoria che può ridare autorevolezza all’azione e all’incisività dell’architetto come uomo in mezzo agli uomini. Solo la teoria permette tra l’altro la trasmissione, l’insegnamento di un sapere. Solo una teoria consente l’invenzione del verosimile, l’invenzione della favola di cui parlava sempre Leoncilli. Solo una teoria può consentire una critica serrata ad un modello sociale, ad una koiné culturale. La teoria trasfigura l’effimero in durevole. E’ sempre la teoria a trasformare il Teatro del Mondo di Aldo Rossi in un monumento dell’architettura.

Per teoria intendo una profonda riflessione, anche su singole parti della disciplina, e non necessariamente un sistema filosofico conchiuso.

Credo per esempio che ci sia una data formidabile nella storia dell’architettura: quella in cui Alberti pubblica De re aedificatoria. Quel trattato è anche un manuale. Non deve stupire che dica che il De re aedificatoria sia anche un manuale, perché lo è, e chiunque si prenda il gusto di leggerlo per intero può verificarlo facilmente: vi sono istruzioni per scegliere il legno migliore, la calce, fare fondazioni, ecc. E’ dunque un manuale, una guida operativa per la costruzione di un’architettura sana e robusta, e durevole. E’ un trattato perché Alberti illustra, con una scrittura leggera ma efficace, una teoria dell’architettura, toccando i punti nevralgici di una teoria, punti su cui anche l’architetto odierno è costretto a riflettere: l’ornamento, il tempo, il restauro, la solidità, le proporzioni, il disegno, la storia, ecc.

In quest’epoca di eccessi, di lusso, iper-produzione (non è paradossale, en passant, il fatto che siamo un paese a crescita negativa e che i nostri piani regolatori prevedano ancora delle zone di espansione residenziale?), occorrerebbe puntare all’essenziale: solo ciò che ha ragione di esistere deve esistere. Ma che cosa ha ragione di esistere? Solo ciò di cui si dà ragione, si dà motivo, si dà senso, appunto. Ed è dunque un pensiero architettonico a dare il senso delle cose: è un pensiero compositivo che dice sì o no alle cose. In Scarpa il dettaglio è il mondo: in Aldo Rossi no. Chi ha ragione? Nessuno ed entrambi. L’architetto sceglie il tema, il copione, i personaggi, le comparse. Il tema è di volta in volta la risposta agli interrogativi ontologici dell’architettura. Ed ecco perché un’architettura non pensata non mi interessa.

“Ora tutto questo è perduto”, dice Trackl, ma oggi (è un’aggravante), è perso con leggerezza, senza alcun senso della perdita, alcun rimpianto.

Ho sotto gli occhi una pagina di pubblicità di un mensile di pregio: vi è in primo piano una BMW (soggetto principale della pubblicità), e subito dopo per una metà dello sfondo, la sede della BMW di Coop Himmelb(l)au che si avvita come un vortice, con vetri abbarbicati su maglie triangolari di profilati di metallo. A me pare evidente che uno dei tanti messaggi della foto sia: la stessa tecnologia che è alla base di questo edificio è alla base di questa auto. E se l’edificio è così ardito, potete scommettere che anche la macchina lo è. E il punto è proprio questo, per me: la costruzione (abitazione, uffici, non fa importanza) deve condividere la stessa tecnologia dell’automobile di lusso? Hanno le stesse logiche? Dovrebbero averle? Nel ciclo di vita di un prodotto qualsiasi (e quindi anche dell’automobile), arrivati ad un punto morto si mette in moto un’operazione di marketing che si chiama “rilancio”. Con gli edifici si farà la stessa cosa?

Siamo malati di tecnologismo: la tecnologia e la scienza ci appaiono come le uniche possibilità di salvezza.

Tuttavia mi pare che anche in architettura inizi a porsi un dilemma etico: tutto ciò che si può fare, si deve fare? Sappiamo fare lastre di vetro incredibili per dimensioni, qualità della superficie, caratteristiche, ecc. Bene: le nostre case dovrebbero essere tutte di vetro?

Penso, dopo aver studiato a lungo le proporzioni e la geometria nell’architettura, che Etienne-Louis Boullée avesse ragione: “Stanco dell’immagine muta e sterile dei corpi irregolari …”. Cosa hanno i corpi irregolari che oggi vanno tanto di moda? Io vi scorgo solo la volontà di épater les bourgeois. Una sorta di neo barocco nel peggiore senso possibile. “Questa parete si poteva far diritta, ma io ho fatto una bolla di vetro, con lastre piegate lungo tre assi, calcolate una per una.” “Questo solaio poteva essere in piano, ma io l’ho fatto per seguire un flusso di informazioni che passavano di lì”, e così via.

Non si vede perché queste forme che non si possono descrivere (sono indescrivibili), di cui si ignora la legge di formazione, di cui si ignora tutto, debbano essere più attraenti delle altre. Vi si vive meglio? No. Sono più economiche? No, anzi. Sono più ecologiche? No. Sono più contestuali? No. Però, mi si dice, rappresentano meglio la nostra epoca. Ecco che torna lo Zeitgeist.

Non credo a questo transfert di paradigmi tecnologici o scientifici che passano senza colpo ferire dalla scienza all’architettura. Ha veramente ragione Natalini quando dice che l’architettura è una cosa che ha più a che fare con l’agricoltura che con la meccanica o le biotecnologie.

La relatività di Einstein ci ha convinto che i raggi di luce si curvano passando vicino a masse enormi, ma i solai li facciamo ancora con una livella orizzontale. Se devo andare su Marte, la quarta dimensione mi può interessare: se devo fare l’intonaco sulla parete, no. I frattali di

Mandelbrot certo ci spingono a vedere il mondo in maniera diversa. Ma come questa maniera possa influire direttamente sul prodotto formale dell’architettura non saprei dire.

L’architettura è molto complessa e questa sua complessità è anche la sua ricchezza, la sua bellezza, la sua lentezza. Molto complessa anche dal punto vista concettuale, intendo. Non ha bisogno di innamorarsi dell’ultima moda. Non ne avrebbe bisogno. L’architettura non è arte applicata: sono semmai le arti ad essere architettura ridotta.

Ogni architettura dovrebbe avere in sé il DNA delle architetture che l’hanno preceduta. L’architettura del tempo presente ha perso questa continuità: come confrontare il Colosseo di Roma con il “nido” di Herzog et de Meuron? Io non ci riesco. Non ho più gli strumenti per giudicare, per collegare per relazionare, per fare un catalogo. Terminata l’epoca delle ideologie, razionalista, socialista, ecc., consumato in fretta il post-modern, non saprei più fare (impostare nemmeno), un discorso scientifico. Ora c’è l’ambientalismo: un animale da soma per qualsiasi cosa si produca oggi. Io penso, per esempio, che il giardino verticale sia una delle più grandi idiozie (o trovata pubblicitaria), dell’attualità. Credo ancora che l’edera serva a mascherare una brutta architettura: soprattutto in città. Credo ancora che il giardino migliore sia quello orizzontale. Ho dei dubbi anche sul tetto giardino, e la ragione è presto detta: immaginarsi Assisi, Perugia, Spoleto, con dei tetti verdi mi sembra una perdita secca sotto il valore estetico e didattico. La perdita è secca e non è compensata né mitigata da ragionamenti di tipo energetico. Se un giorno dovessimo arrivare a mettere l’erba sui tetti di San Gimignano, vorrà dire che avremo perso tutte le altre battaglie, sugli altri fronti. Il verde dei tetti sarà la nostra bandiera bianca. Giovanni Paolo II disse una frase molto bella, seppure in tutt’altro contesto: “Il mondo soffre per mancanza di pensiero”. L’erba sul tetto vuol dire che non siamo riusciti a trovare valide alternative nei settori dei materiali, della tecnologia, e infine, dei consumi. Io sono per l’ecologia e per il risparmio energetico, ma sono per un’ecologia purificata da una razionalità completa, saggia, equilibrata, che non distrugga millenni di costruzioni, di opere d’arte (la città è un’opera d’arte), per risparmiare dell’energia che serve poi a mandare TV o telefonini.

“Case che rassomigliano a delle case.” (Adolfo Natalini)

Mi rendo conto, avviandomi alla fine, che di questa architettura presente salvo poche cose (forse rappresento un’anomalia dello Zeitgeist), e che la maggior parte dei miei ragionamenti ha messo in luce un atteggiamento distruttivo.

Tuttavia credo che emergano, in profondità, alcuni punti fermi, alcune pietre miliari su cui forse poter impostare una riflessione.

Primo: riconosco all’architettura attuale l’aver portato in Italia delle vere e proprie nuove figurazioni. Penso alle potenti masse ed equilibri di Anton Garcia Abril, alle superfici di Herzog et de Meuron, alle raffinate tecnologie di Forster, e ad altri molti spunti. Credo che queste suggestioni formali non andranno perse, così come la tecnologia che le accompagna, e che saranno fertili ed utili a molti giovani architetti: occorre solo un po’ di inerzia.

Secondo: queste nuove figurazioni, eventi e costruzioni, impongono una riflessione approfondita sui confini tra arte, architettura e design (che cos’è l’ultima creazione di Koolhas per Prada?).

Terzo: credo che la necessità di ricostruire una teoria dell’architettura, una teoria completa: teoria estetica, teoria funzionale, teoria urbana, ecc., possa essere solo utile all’architetto ed all’architettura stessa. Credo che questa teoria dovrebbe mettere al centro della propria riflessione il concetto dell’identità (è superato? va recuperato?), quello della memoria, quello dell’etica (per chi costruiamo? che cos’è l’architetto oggi?), quello dell’ambiente, quello dell’insegnamento.

Di fronte alla la caserma di Vitra a Weil am Rhein di Zaha Hadid, mi chiedo sinceramente e spesso se io non sia la mosca di Derrida, che sbatte contro il vetro e che continua a non capire.

Poi però, dopo una giornata di lavoro, torno alle mie adorate città umbre (Spoleto, Spello, Montone) e sono contento di ri-trovare delle case che rassomigliano a delle case. Forse non c’è alcun vetro.

Ancora sulla semplificazione *

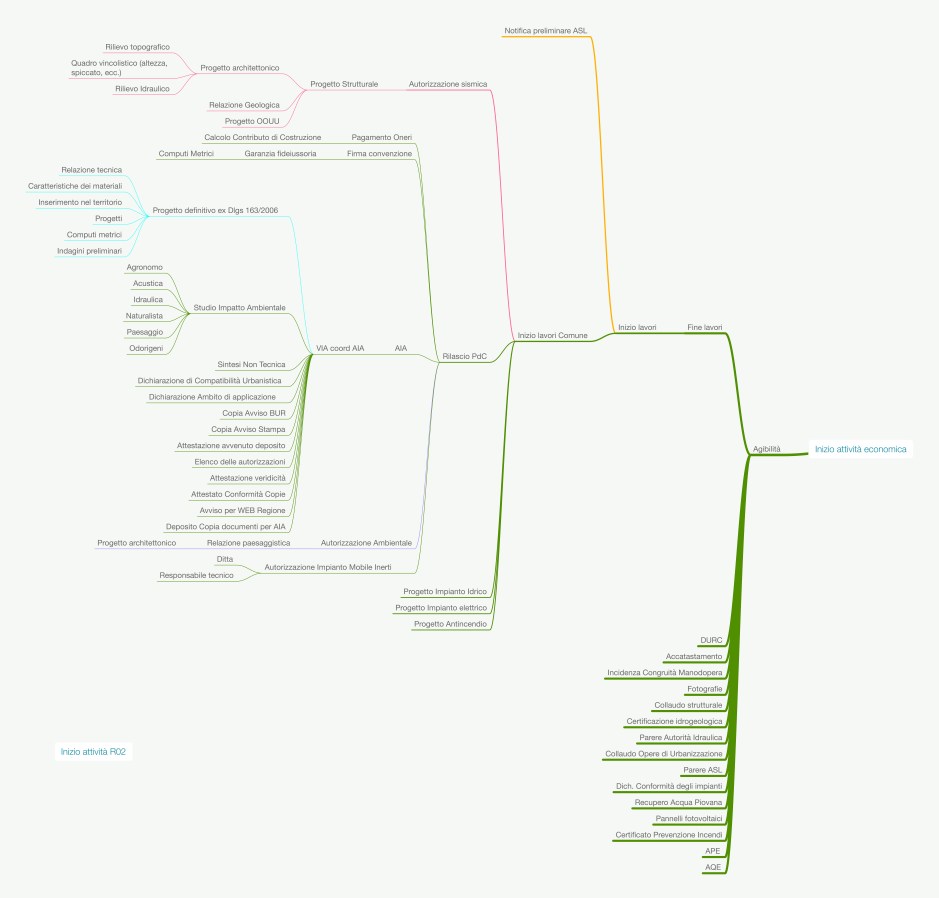

Grazie all’assessore Bartolini che mi ha invitato a fare un intervento in questa giornata così intensa. Come da invito ricevuto, resterò nei 15 minuti assegnatimi. L’intervento è più lungo e articolato, ma mi riprometto di inviare all’assessore l’intervento in forma scritta. Cerco di sintetizzarlo in punti chiave, magari rendendoli più vivaci. Chiedo scusa, infine, se l’intervento è un po’ centrato su materie che conosco meglio. Quando pensiamo alla semplificazione pensiamo normalmente alla semplificazione normativa. Tuttavia potrebbe essere non sufficiente o non adeguata. Proietto questa unica slide che mi serve a svolgere meglio il ragionamento.

E’ un procedimento nel quale il mio studio è impegnato da un po’ di tempo. E’ solo un esempio: si tratta di una riqualificazione di un grande allevamento dismesso. Ecco, possiamo vedere, sentire, toccare quasi, il procedimento come un insieme di archi e nodi (l’immagine scelta per la locandina, come vedete, fa da contrappunto alla mia. E’ stato un caso, ma è significativo). O lo possiamo vedere, in maniera forse più poetica, come un fiume con i suoi affluenti. In effetti il mio obiettivo è arrivare il più velocemente possibile al mare, non importa come. La semplificazione può allora farsi riducendo: uno, i nodi procedimenti (gli eventi, gli organismi); due, riducendo la lunghezza degli archi; tre, riducendo entrambi. La semplificazione è cosa leggermente diversa dallo snellimento. Possiamo avere dei procedimenti complessi ma veloci e dei procedimenti semplici ma lunghi. Il procedimento semplice, ma lungo può essere visto come un lungo meandro di un fiume: è semplice, ma è lento.

a) Ridurre i nodi procedimentali.

* Significa passare dalla co-pianificazione alla co-gestione. Mentre la co-pianificazione è entrata nel nostro vocabolario amministrativo, la co-gestione no. Cogestione significa mettersi tutti davanti al tavolo, nella stessa finestra temporale. E’ quello che avrebbe dovuto fare la Conferenza di Servizi.

Ciò significa probabilmente mettere mano all’architettura del sistema: passare alla gestione convenzionata di alcune funzioni del Comune, almeno all’Unione dei Comuni, se non alla Fusione dei Comuni. Credo che questo scenario sia inevitabile e quindi non posso che essere d’accordo con l’amico Alessandro Bracchini che ha già evidenziato l’importanza di questo tema: ridurre i centri decisionali.

* Per poter togliere qualche nodo, avendo comunque la garanzia della bontà e della legalità del prodotto finale, bisogna passare dalla valutazione dell’ufficio all’autovalutazione del privato e poi al controllo a campione (in itinere e ex post). Anche su questo punto ha detto più che bene l’arch. Bracchini: spostare l’azione amministrativa al controllo ex post. Per fare questo occorre un quadro legislativo chiaro e certo.

b) Ridurre i tempi di ogni arco.

* Spesso si è semplificato solo per questa via: comprimendo i tempi di istruttoria. Ma sotto un certo tempo questi non possono andare. Se i nodi rimangono tanti, il tempo si allunga necessariamente. Si può fare di meglio sui singoli tempi di istruttoria? Non lo so: mi sembra che siamo a un buon punto. Sotto qualche giorno di istruttoria non si può scendere. Un piccolo miglioramento di questo elemento costerebbe un grande sforzo.

* Anche in questo caso passare dalla co-pianificazione alla co-gestione può essere determinante. Anche in questo caso la cogestione aiuta, poiché la valutazione avviene in una unica sede e i tempi possono essere inquadrati in quella finestra temporale.

* Sia per i privati che per gli uffici pubblici occorre avere un quadro legislativo chiaro semplice, agevole. Già una tecnica redazionale delle norme potrebbe aiutare. Più chiarezza: niente sinonimi, periodi corti, possibilmente nessuna subordinata, niente ovvero, senonché o altri avverbi. Se le frasi sono corte, atomizzate, con delle ripetizioni dei sostantivi (anche se la cosa può magari non piacere ai cultori del diritto o della lingua), a noi tecnici non dispiace.

* Per ridurre i tempi di ogni arco bisogna ridurre il front-office. In effetti la slide che vi ho mostrato non è completa, poiché manca tutta la parte che sta a monte della nascita del singolo affluente. Tutto il tempo impiegato dal privato per arrivare a confezionare e a presentare i documenti giusti corretti esaustivi, noi possiamo anche fare i furbi e non considerarli nel nostro tempo del procedimento. Ma sono costi che noi sosteniamo comunque come cittadini, come collettività. E’ inutile evitare il problema. Nel tempo del procedimento occorre mettere anche un tempo di front-office che sta prima della segnatura di protocollo. Direi anche che il tempo di front-office è oggi un indicatore di quanto l’azione amministrativa non sia semplice.

In questa seconda sezione dell’intervento voglio evidenziare alcune criticità attuali.

1. La Conferenza di servizi. Poiché la Conferenza di Servizi appare come lo strumento principe della semplificazione, occorre vederlo da vicino. Nonostante la Regione continui ad inviare note ai Comuni in cui si raccomanda di venire in Conferenza con un solo rappresentante dell’Ente, anche la Regione arriva spesso con più soggetti in conferenza, e spesso con opinioni non preventivamente armonizzate. Spesso qualcuno arriva in Conferenza con il parere già scritto, e allora mi chiedo se non era più semplice e snello inviarlo via mail. Tra l’altro non è chiaro se il soggetto debba essere DELEGATO o LEGITTIMATO (vengono usate spesso e alternativamente le due formule), e se le due espressioni abbiano lo stesso significato giuridico. La L. 241/90 preferisce il legittimato. Il problema si pone in Conferenze di servizi in generale, ma soprattutto in conferenze dove è prevista una variante al PRG. Non so, confesso la mia ignoranza sul punto, su chi debba o possa legittimare il soggetto che viene in conferenza. L’istituto della delega mi è un po’ più noto, invece, e si basa sul presupposto che chi delega abbia almeno l’autorità per farlo e la competenza. Nel caso di PRG, l’unico soggetto competente è il Consiglio Comunale. Quindi mi pare che solo il Consiglio Comunale potrebbe delegare il soggetto a venire in conferenza. Se si deve trattare poi di una delega specifica e limitata solo al caso in esame (e non magari di una delega “al buio”, per tutto l’anno), si pone un problema di tempi. Infatti le conferenze vengono convocate con 20 giorni (e sempre meno) di anticipo. Ma se l’unico soggetto che può delegare una decisione sulla variazione del PRG è il Consiglio Comunale, occorre avere il tempo fisico di convocare lo stesso consiglio, che deve essere consapevole dell’oggetto sul quale è chiamato a pronunciarsi e di lasciare il tempo che la deliberazione acquisti efficacia. E prima ancora occorre spesso convocare una Commissione Consiliare. Spesso i tempi previsti non consentono questi passaggi. Credo che la delega del Sindaco, in casi di variante al PRG, non sia efficace. Ma su questi punti chiedo il vostro conforto. Altro aspetto, sebbene più sfumato, appare quello della indizione della conferenza. Pochi la fanno, non si capisce se è necessario o meno, se la mancata indizione possa essere un vizio forte della conferenza. Se non ce n’è bisogno, si potrebbe togliere. La Conferenza di servizi telematica e istruttorie su documenti digitali. In questo caso occorre fare i conti con la realtà tecnologica di molti comuni e con la difficoltà di fare istruttorie su schermi da 17”. E’ impossibile. Per arrivare a digitalizzare queste cose occorrono strumenti più potenti (linee più veloci, connessioni stabili, schermi televisivi). Altrimenti è impossibile garantire una qualità ordinaria di istruttoria.

2. Pareri “impasse” (parere favorevole purché rispetti la norma). Sono impegnato in vari procedimenti urbanistici complessi (PRG in primis). Pervengono, in Conferenze di Servizi, molti pareri del tipo: “Parere positivo purché il PRG sia conforme al PS2” oppure “Parere favorevole purché il Piano si attenga alle disposizioni del Piano X, della Legge Y, del Regolamento Z”. E questo da parte della Regione, della Provincia, dell’ATI. Per non parlare degli ultimi pareri della sezione idraulica della Provincia su Piani Attuativi: “Parere favorevole con queste prescrizioni. L’istante è consapevole di convivere con situazioni di rischio … La Provincia è quindi esonerata da ogni responsabilità in caso di evento calamitoso … L’attuatore dovrà predisporre un Piano di Emergenza Locale …”, ecc. Non riesco a comprendere il ruolo e l’efficacia di detti pareri e anche qui chiedo il vostro conforto.

3. Commissione Edilizia. Nell’art. 4 del Testo Unico nazionale, la Commissione è una facoltà lasciata ai Comuni. In Umbria è invece necessaria. Ora, per quanti sforzi e acrobazie amministrative si possano fare, è evidente che il passaggio in Commissione aumenta (di almeno 1 nodo) la complessità del procedimento. Abbiamo dunque una Commissione che deve obbligatoriamente esprimere parere su alcuni progetti. Ma detto parere è solo consultivo per chi firma il provvedimento finale. A me pare una cosa poco equa. E’ facile consigliare con facilità un diniego perché non piace la gronda o il colore se poi a firmare e andare davanti al giudice è un altro. La Commissione cerca poi di assolvere due funzioni diverse: una di controllo dell’edificazione (anche se teoricamente, sotto il profilo estetico), e una didattica, attraverso la pubblicazione di linee guida. La seconda viene quasi mai attuata. Sulla prima occorre essere onesti. Si dice infatti che il nostro territorio è stato “stuprato” negli ultimi 70 anni. Forse è vero. E’ invece assolutamente vero che la Commissione c’è sempre stata in questi 70 anni. Francamente non credo che la Commissione edilizia abbia evitato chissà quali scempi nel territorio.Le commissioni si trovano a valutare progetti di architetti molto importanti (Mario Botta, ecc.) a livello nazionale e poi a livello locale. Con quali titoli di merito i commissari possono valutare colleghi molto più famosi e competenti? Così come è non funziona. La Commissione telematica asincrona è oggi improponibile. Si tradurrebbe oggi in un giro vorticoso di mail.

Chiudo il mio intervento con una piccola sezione di proposte operative.

1. Mi chiedo se non sia possibile riunire la valutazione del PRG a 360 gradi tramite una sola conferenza (VAS e urbanistica). Potrebbe essere la conferenza istituzionale, per esempio Non si possono distinguere i due procedimenti senza che uno arrivi a valle dell’altro e debba “obtorto collo” subire le prescrizioni dell’altro. Le prescrizioni della VAS possono infatti modificare il PRG così come licenziato dal Consiglio Comunale, che potrebbe a questo punto (a mio avviso giustamente), rivedere le proprie scelte. E ciò comporterebbe un’altra fase di pubblicità del piano, in un gioco che non finisce mai. Poiché ritengo che la VAS assumerà sempre più importanza e credo che sarà impossibile riportarla in posizione ancillare rispetto all’urbanistica, mi chiedo appunto se la ponderazione degli interessi avvenga in seno alla stessa conferenza.

3. Open data. L’accesso all’informazione e al dato spesso costa più (in termini di tempo, del progetto). I file della Regione, della Provincia, dell’ARPA, vanno pubblicati in forma aperta senza restrizione. Non vedo la difficoltà e il rischio di questa operazione di trasparenza e accessibilità. I file formato shape del PTCP, del PUT, del PAI, della CTR, del PPR dovrebbero essere immediatamente disponibili sul sito.

3. Non so che fine faranno le Province. Se restano, mi chiedo se ad esse non possa essere affidato non il piano di area vasta (ormai ho abbandonato l’idea), ma almeno la conoscenza di area vasta. Che significa? Significa che la Provincia potrebbe costruire il Quadro Conoscitivo dei Comuni, così come richiesto dalla legge, sia per la materia urbanistica che per la VAS. Al Comune resterebbe solo il progetto su cui concentrare le proprie forze. Oggi per un piccolo Comune è diventato quasi impossibile pensare di fare un PRG: costa troppo poiché sono troppe le figure professionali da chiamare per decifrare una montagna di documenti. Ne cito alcuni, tutti necessari in sede urbanistica o in sede di VAS: PPR, PUST, PRRA, PQA, PTCP, PAI, PTA, PRT, Relazione sullo stato dell’ambiente, DST, PSR, ecc. Si tratta di una mole di documenti da mettere a sistema e da trarre a sintesi e da disarticolare per Comune: uno sforzo notevole che i Comuni più piccoli oggi non possono più sopportare.Questa idea avrebbe due effetti collaterali: primo, metterebbe tutti i Comuni quasi sulla stessa base di partenza per valutare la bontà del progetto. Secondo: potrebbe consentire alla Regione di far lavorare qualche professionista in più, costruendo un quadro conoscitivo analitico.

4. Commissione edilizia. Sfoltire ancora gli interventi soggetti alla Commissione. Aprire la Commissione alla cittadinanza. Rendere i Commissari responsabili del parere in solido con il dirigente. Pubblicare i verbali sul sito. Commissione edilizia di più Comuni o di Unità di paesaggio così come individuati dal PPR. Commissari ben titolati e ben pagati per il servizio qualificato che offrono.

5. Ridurre, per quanto possibile, il lavoro che c’è nel contenzioso di piccole cose. Che uno abbia realizzato una recinzione in area PINA (Particolare Interesse Naturalistico Ambientale) o abbia realizzato l’abuso di Punta Perotti, il lavoro amministrativo per gli uffici è sempre quello (ordinanze, verbali, sopralluoghi, ecc.). Una enormità di tempo di persone di mezzi spesso per demolire un pollaio di lamiera. Bisognerebbe poter chiudere il procedimento in maniera più snella per illegittimità più lievi.

5. I tecnici privati fanno spesso un gran lavoro, nel presentare una pratica edilizia o urbanistica. Lavoro analitico di raccolta e di offerta di dati preziosi che spesso va perso. Ecco, forse si potrebbe standardizzare i documenti tra tecnici e amministrazione, in modo che la compilazione dei dati vada a popolare il database del Comune, concordando sulla formalizzazione dei dati. Magari questo standard potrebbe essere un’applicazione che gira sul browser. La relazione tecnica deve essere composta da campi in cui ci siano descrizioni e dati. I dati serviranno poi a popolare il database del Comune, magari su una piattaforma internet, con un unico formato.

QUANDO UN MATTONE … E’ UN MATTONE (2) …

Primi elementi per una lettura ampliata della città

Come leggere la città? Come deve leggere la città un architetto? Parlo di una lettura “poetica”, ovviamente: di una lettura che è volta a un progetto. Le letture classiche prevedono le analisi:

* storiche di sviluppo urbanistico

* del traffico

* dei parcheggi pubblici

* dei parcheggi privati

* del verde pubblico

* del verde privato

A queste bisognerebbe affiancare, a mio avviso, quelle che seguono (anche sotto forma di catalogo):

* dei materiali che compongono la città e la parte di città. Le pavimentazioni, i materiali da costruzione, i colori, ci dicono molto sulla città.

* attacco a terra, attacco al cielo. Gli edifici hanno sempre un punto (o meglio: un luogo) di contatto con il terreno e un luogo di di contatto con il cielo. Il primo è ovviamente un luogo fisico, mentre il secondo è solo concettuale. Tuttavia in Italia il cielo è così netto che non è difficile dire che ci sia un contatto fisico tra l’edificio e l’orizzonte. Ogni città ha dei modi particolari e ricorrenti di risolvere questi due luoghi.

* dei segnali della città (insegne, cartelli, cestini, pensiline di attesa, delle panchine, ecc.). Non sono capace di apprezzare appieno il cosiddetto “arredo urbano”. E’ comunque innegabile che la cura con cui una città viene curata in questi dettagli dice molto del carattere degli abitanti.

* dei ritmi di pieni e vuoti in alzato. Ritengo che sia uno dei temi più importanti nella lettura della città, soprattutto quella italiana, quella umbra. Questi ritmi variano durante le epoche e secondo i punti cardinali. La geometria varia in relazione alla visibilità dell’edificio. Il ritmo contiene ovviamente la dimensione degli elementi.

* dei ritmi di pieni e vuoti in pianta. Anche in questo caso, la densità di vie piazze cortili parchi giardini orti consente di comprendere qual è il rapporto che gli abitanti hanno voluto introdurre e mantenere con il luogo. Il rapporto tra il pieno crea una tensione. Anche qui le dimensioni fanno la differenza. Piazza degli Innocenti a Firenze è ancora una piazza: la Piazza Rossa di Mosca non è una piazza.

* degli usi (mixité degli usi). Questa lettura è un po’ più tecnica delle altre, ma consente di vedere quali sono gli usi che hanno consentito alla città di reggere, finora.

* usi attivi in fasce orarie. Anche questa è una lettura tecnica, e serve a essere collegata ad altre letture. In certi orari la città contemporanea è completamente “spenta”. Si faccia un giro nelle nostre zone industriali il sabato e la domenica e si capiranno tante cose. Altri luoghi della città subiscono lo stesso destino, oggi anche all’interno della città storica.

* degli orari della città. E’ una lettura complementare a quella appena qui sopra. Si tratta di vedere quali “settori” si accendono in certe fasce orarie.

* delle isocrone. Quanto tempo occorre per raggiungere il centro? A piedi? In bici? In auto? Ecco allora che la città si deforma sulle isocrone.

* dei monumenti. Trovo che i monumenti, le lapidi, le epigrafi, ecc. benché viste nella distrazione e poco apprezzate dalla gioventù, divengano, con l’età, molto importanti. E poiché la nostra società è composta anche dagli anziani, dai nostri nonni, non possiamo evitare che queste cose esistano. Molte città, nel moderno, hanno cominciato un lento ma inesorabile processo di allontanamento di questi elementi per far posto a cose più “politically correct” come alberi di ulivo, affogando le iscrizioni in un intonaco sovrasquadro, e così via.

* della possibilità di visuali libere sul paesaggio. Alcune città hanno un rapporto visuale particolare con il proprio paesaggio. Penso alla terrazza di Piazza dei Consoli di Gubbio, o la piazza-via dell’Arringo di Spoleto, le piazze aperte di Ferrara, i vicoli con gli scorci di Spello, Montefalco. O le città di mare. Ogni città è insomma immersa nel proprio paesaggio e a volte ne sceglie (almeno così mi piace pensare) i brani migliori.

* del silenzio. Alcune città sono più silenziose di altre, al di là della dimensione effettiva. Alcune parti sono più silenziose di altre. Ci sono posti in cui in Italia si può prendere il caffè all’aperto e sentire una voce umana dall’altra parte della piazza. Ci sono posti in cui è ancora possibile sentire il rumore dei tacchi che si immagina di una bella donna che ora sbucherà da quel portico. Ci sarebbe poi da parlare sulla lingua del posto e sul “brusìo”.

* presenza di spazi misti (pubblico- privato). Gilles Clement ha parlato del Terzo Paesaggio per il verde. Esiste una qualità simile per gli spazi urbani: penso alla Pianta di Roma di Giovan Battista Nolli. I piani terra sono aperti ai cittadini e a volte non è facile dire di chi è la proprietà di quegli spazi: sono privati? Pubblici? Sono spazi che hanno una certa porosità rispetto alla proprietà. E anche nella città storico questa porosità rimane: gli androni dei grandi palazzi nobiliari, le scalinate, i portici delle chiese. Sono spazi non recintati, in cui è tollerata una certa promiscuità.

* accessibilità (barriere architettoniche). Le barriere architettoniche sono costituite da tutti quegli elementi che impediscono la fruizione della città alle persone disabili, malate, ai bambini, agli anziani. Si tratta di barriere che non sono solo architettoniche, ovviamente. Ma queste sono quelle più evidenti.

* possibilità di usi alternativi di parti di città. La piazza italiana ha questo successo universale anche perché consente una pluralità di usi. Si va dal gioco alle adunanze politiche, agli spettacoli teatrali, circensi, alle fiere di animali ai mercati delle merci, dalle esecuzioni capitali all’esibizione di sé, dal luogo elettivo della socialità alle parate militari, alle processioni, al radunarsi nel emergenze. La nostra ansia di specializzare ha forse appiattito anche queste possibilità.

* sicurezza urbana (presenza di luoghi difficili, presenza di luoghi sicuri). Oggi è diventato un elemento molto importante, purtroppo. L’occhio del vicino, che credevamo troppo invadente, è stato sostituito dall’occhio delle telecamere. E’ diventato elemento così importante che oggi arriva a condizionare anche la progettazione architettonica degli edifici. Bisogna dunque essere capaci di leggere la città anche sotto questo profilo.

* del tipo di illuminazione. Con il tempo allungato della città contemporanea, l’illuminazione ha assunto un ruolo sempre più prevalente. Non tutti gli interventi di illuminazione dei palazzi e dei monumenti sono a mio avviso azzeccati, risolvendo in luce ciò che era stato pensato in ombra, togliendo massa lì dove era prevista. Ma la “maraviglia” della luce sovrasta anche questo tipo di errori. La luce notturna si lega ovviamente al tema della sicurezza urbana.

* leggibilità della città alla Lynch (confini, limiti, punti di riferimento, ecc.). La città si percepisce (e si ri-costruisce mentalmente) per parti significative. Queste parti sono state evidenziate da Kevin Lynch nei suoi libri da molto tempo, anche se onestamente si vedono poche analisi di questo tipo, sia all’Università che nella professione.

* del rapporto tra la città murata e i borghi circostanti. La città consolidata ha sempre dei borghi che si sono ormai assestati a ridosso della città più antica. E poi ci sono le frazioni, un po’ disperse, un po’ più lontane. Ogni città ha un modo di “sentire” le frazioni.

* della sezione stradale. Credo che uno dei metodi migliori per leggere l’urbanistica contemporanea e quella del passato risieda nel fare delle sezioni stradali. Il rapporto tra strada e edificio è infatti costituivo e denotativo.

* i cimiteri. Abbiamo espulso i cimiteri dalla città dopo il 1804. Ma anche da lontano essi sono un elemento fondamentale della città. Il loro rapporto con la città “vissuta” è sintomatico. Anche la loro architettura rivela molte cose. Nei cimiteri odierni si sfogano oggi tutte le frustrazioni dei progettisti (geometri, ingegneri, architetti), che non riescono a trovare soddisfazione nel tessuto vivo.

* infine: le criticità, i passi falsi, gli errori. Ogni città ha subito degli attacchi. Ci sono interventi architettonici e urbanistici che non sono proprio riusciti. Di questi bisogna sapere leggere la genesi e saper individuare le azioni necessarie a correggere gli errori (se possibile), o a curare il malato (la città) anche con operazioni dolorose: demolizione. Bisogna però essere onesti e non cedere alla vulgata, al mainstream. Saper distinguere la buona dalla cattiva architettura è esercizio difficilissimo e richiede degli occhi allenati e delle motivazioni sensate e comunicabili. Il rischio è di basarsi su un’opinione molto popolare o su un dogma accademico e formulare giudizi molto affrettati. Questa delle criticità obbliga anche a una mappatura dei valori architettonici in gioco.

Tutte queste analisi non portano necessariamente a un progetto fortemente contestuale, che si adagia e che conferma l’identità del luogo. Se l’identità è la stratificazione di ciò che siamo stati, l’arte ha il pregio e il discrimine di ampliare sempre la nostra identità: dopo una buona opera d’arte non siamo più gli stessi. Ecco, se il progetto d’architettura condivide qualcosa con l’opera d’arte, esso può benissimo ampliare la nostra sensibilità e la nostra identità.

Sul territorio agricolo*

Una riflessione seria sul territorio agricolo si impone.

Sul territorio agricolo e soprattutto sui suoi manufatti. Su un sistema, direi quasi, costituito da territorio, manufatti ed infrastrutture. Un sistema costituito quindi da campi, boschi, corsi d’acqua, strade, ponti, case, fienili, stalle.

Non si può non pensare, come condizione ideale, al quadro di Piero della Francesca con il Duca di Urbino, che si staglia su un paesaggio estremamente curato. O alle vedute del Perugino, del Raffaello, di Leonardo.

Purtroppo, alla base di una pianificazione che riguarda da vicino anche l’agricoltura, quale può essere anche la legge urbanistica regionale, sembra che manchi uno studio economico e sociale approfondito. Appare opportuno fare un’analisi, seppure solo abbozzata, della produzione agricola attuale. Esistono vari tipi di aziende.

La prima è la grandissima azienda. Il proprietario vive in un ampio casolare ristrutturato. Organizza il lavoro della sua azienda con qualche familiare. Ha molto spesso più di un podere. Ha quasi tutte le macchine che gli occorrono: trattori, seminatrici, trebbiatrici, irrigatori, mungitrici, ecc. Spesso i poderi sono in affitto a famiglie che curano l’orto o lavorano per lo stesso proprietario. Il patrimonio immobiliare (case, annessi, stalle) è del tutto funzionante. La potenza impiegata per ettaro è molto alta.

La seconda azienda è quella media, residuo della famiglia ancestrale. Il contadino cerca in questo caso di organizzare la sua produzione in modo da avere non tutta la tecnologia sufficiente. Il reddito è medio-basso. Troviamo il grano, l’orzo, l’avena, animali da cortile. L’indice di motorizzazione è basso. I fabbricati sono quasi tutti utilizzati.

Vi sono poi i terzisti. Possessori di trattori o di mezzi specializzati per determinate operazioni. Spesso vivono in campagna in aziende medio piccole. Hanno a disposizione fabbricati di notevoli dimensioni per rimettere le macchine agricole.

Vi sono poi le aziende agricole di nicchia. Aziende che si basano su pochi prodotti, di elevata qualità (olio, vino, farro, salumi, ecc). Spesso sono anche in luoghi pregevoli ed integrano il reddito con attività agrituristiche o similari.

Vi sono infine aziende zootecniche (bovini, suini). Da un punto di vista dei fabbricati questa azienda rappresenta un vero nodo da sciogliere. Spesso, infatti, la volumetria in dismissione è elevata.

Vi sono infine gli alberghi e ristoranti di lusso in campagna mascherati da agriturismo. Hanno spesso nomi fascinosi (relais, tenuta, ecc.), ma sono avulsi da qualsiasi rapporto produttivo con la campagna circostante.

Questo è a grandi linee, il mondo agricolo oggi.

Finché l’azienda agricola è vitale, sembrano non esservi problemi (torneremo comunque su questo punto quando parleremo della residenza). Il problema si pone quando ci si ritrova con degli immobili abbandonati. Ora, a parte il gusto per la rovina in sé, che appartiene ad una cultura estetizzante, un immobile abbandonato segnala un mutamento sociale forte ed improvviso.

La scelta politica da fare è quella che riguarda gli annessi in stato d’abbandono ci chiedono di fare. Una buona parte della sinistra più radicale (lo dico senza polemica), chiede di “congelare” il paesaggio così come si trova. Perseguendo questa linea si ritrova nella condizione di avere un atteggiamento reazionario di fronte al mondo contadino. E’ infatti in virtù di un pensiero edonistico e superficialmente ecologico, cioè per nulla progressivo, che si chiede una cosa simile.

Perché abbiamo molti immobili in dismissione? Se non si parte da questa domanda, a mio avviso, non riescono a calibrare le giuste contromisure.

I modi della produzione contadina non sono infatti più quelle di 50 anni, ma nemmeno quelle di 30 anni fa.

La tipizzazione che ho tracciato poco prima ne potrebbe essere la parte più visibile. Per sostenersi economicamente (contributi integrativi statali a parte), l’azienda agraria deve oggi trovare nicchie di mercato (alta qualità, DOC, DOCG, biologico, agriturismo) o specializzarsi in un settore (zootecnico o agricolo non fa qui la differenza), dimensionando la produzione in maniera adeguata. Semplifico ancora il discorso: sotto una certa soglia, data dalla dimensione aziendale e dalla tecnologizzazione, un’azienda agricola rischia di non decollare mai. Le aziende che non rientrano in questo schema sono destinate a deperire.

A questo si aggiunge un’altra dinamica tutta sociale: quella degli addetti all’agricoltura. Anche qui l’indice uomo/produzione lorda vendibile (il PIL dell’azienda agraria), vede il primo termine sempre in diminuzione. Questo vuol dire che i figli del contadino che fino ad ora era riuscito a sopravvivere in campagna, non coltiveranno la terra e si spartiranno l’azienda paterna. Ad un figlio andrà la casa, all’altro la terra con il fienile, ad esempio. Ne deriva una frammentazione che incide sulla dimensione dell’azienda media.

Approdando alla L.R. 11/2005, l’aspetto più iniquo appare proprio il “taglio” che si dà al recupero degli annessi agricoli. Infatti, chi ha la fortuna di avere un fabbricato residenziale e degli annessi può recuperare fino a 200 mq. degli stessi, anche con cambio d’uso.

Chi non ha la fortuna di avere un casolare e annessi, ma si ritrova, per vicende legate alla polverizzazione della proprietà contadina, ad avere solo gli annessi, è costretto a vederli degradarsi in rovine, o a mantenerli come solo annessi agricoli, magari del tutto incongrui con un’attività agricola che non c’è più.

Accenno infine al problema dell’abitazione, anche in seno ad un’azienda agricola vitale. L’indice attuale (2 mq/Ha.), è forse interessante per grandi proprietà dell’eugubino, dello spoletino, del sistema Norcia Cascia. Di nessun interesse per la maggior parte delle piccole proprietà umbre. Anche nel caso della nuova residenza, sono state favorite le grandi proprietà fondiarie.

Anche qui c’è bisogno di maggior coerenza. Se dobbiamo pensare all’agricoltura come ad una funzione da mantenere, ne consegue che dovremmo anche riflettere sulla possibilità di insediare la nuova fattoria (più piccola, più dinamica, integrata a valle verso il commercio ed il turismo). Una volta deciso che il nuovo intervento sia a costo zero per la collettività e che cioè il nuovo residente provveda egli stesso alle opere di urbanizzazione, e che l’intervento non sia micidiale sotto il profilo paesaggistico, ritengo che una riflessione pacata sull’argomento potrebbe farsi.

D’altra parte non si può essere innamorati del Web, del modello reticolare, della città diffusa, e poi impedire fenomeni come questi. Se la città rinnega la sua forma e si disperde non può che disperdersi in campagna.

Il secondo aspetto incoerente è la delimitazione delle aree agricole di pregio, almeno per quanto riguarda la piana assisana, in prossimità della SS75.

Bisogna avere la coerenza e la forza di dire che la SS75, segnando la valle umbra da Collestrada a Foligno e tra poco fino a Spoleto, ne determina una vocazione economica. La stessa cosa succede per la E45, anche se in misura meno evidente.

Parto da due considerazioni, due fattori.

-

Il coefficiente di motorizzazione (auto/uomo, mezzo/uomo) è destinato ad aumentare.

-

Il rapporto chilometri percorsi/uomo, è destinato ad aumentare.

Quella strada fa sì che il territorio contiguo sia destinato a diventare una sorta di galleria commerciale, dove ai lati abbiamo i migliori esempi di edifici industriali disegnati però con grande cura. Ne cito alcuni ad esempio andando da Collestrada verso Foligno: CONBIPEL, Divani & Divani, CONCETTI, LOFT, ISA, I nuovi insediamenti del PIP, Guzzini Illuminazione, GRANCASA, Margaritelli, ecc. Sono edifici produttivi-espositivi-commerciali: una nuova tipologia.

Bisogna avere il coraggio di dire, allora, che per una fascia di che so, 100 m. di qua e di là della strada, il territorio almeno non può dirsi agricolo di pregio.

Pensare al territorio agricolo come ad una Zona ben delimitata, destinata monotematicamente a certi usi, è un nostro limite, e non una conquista. Le Zone Territoriali Omogenee sono un frutto avvelenato dell’urbanistica moderna. La storia del territorio ci insegna che esso è mutato nel tempo: si è passati dalle paludi ai campi, alle alberate, alle viti; si è passati dai boschi ai pascoli; dal maggese alla rotazione. Noi siamo innamorati di questo paesaggio, ma non perché sia il migliore possibile, solo perché abbiamo una sorta di miopia storica.

Perché questa confusione di idee sul territorio? Perché si scontrano due grandi correnti di pensiero: l’una vede nel “cuore Verde d’Italia” la propria identità, ma anche il proprio futuro economico; l’altra vede nel naturale evolversi dei mercati il percorso da seguire. La prima tende quindi per una sorta di cristallizzazione del territorio. Essa vede nel paesaggio un luogo (anche concettuale) intangibile. Parla spesso del paesaggio come bene non rinnovabile, appropriandosi (male) di una terminologia tutta economica.

La seconda vede nel territorio il luogo della propria identità, ma anche della propria azione. Le città, ma anche i territori vivono in virtù di un’economia, di un sistema economico, che tuttavia assume diversi pesi. Vi sono città marinare, di frontiera, militari, di fiera, ecc. Lo stesso avviene per interi territori.

Poiché la vocazione economica predominante del territorio umbro sembra essere quella turistica, e la prima corrente di pensiero avvalora di fatto questa tesi, bisogna vedere che cosa possiamo e dobbiamo sacrificare per mantenere e rafforzare questa vocazione. Capire, in definitiva, quanto questa vocazione sia rigida. Quanto permetta ad altre economie di fiorire.

Poiché parliamo di immobili, vorrei focalizzare la mia attenzione su questi, e in particolare le case della piana assisana.

E’ innegabile che vi siano in questa campagna dei casolari di notevole pregio. Immobili caratteristici, per forma, per materiali, per funzione, per tipologia distributiva. Sono degli immobili nati in un determinato periodo storico (e quindi sociale), destinati a varie funzioni: abitazioni, stalle, fienili, rimesse attrezzi e, in ultimo, essiccatoi. La residenza e la produzione agricola avevano bisogno di quei manufatti, così come dei pozzi, dei fossi di scolo, delle strade, dei filari di gelso. La relativa scarsità produttiva veniva compensata da grandi superfici, o da un più alto numero di animali. La quantità veniva compensata dalla se non qualità del prodotto, dalla sua genuinità.

Facciamo una piccola analisi della casa colonica umbra, e dunque anche bastiola, fino alla fine degli anni cinquanta. E’ generalmente costruita con materiali locali (pietra arenaria, calcare bianco e rosa), legno, laterizio. E’ impostata su due piani: al piano terra vi sono i locali funzionali all’agricoltura (fondi, magazzini, cantine, stalle), e sopra vi è la residenza vera e propria. Il piano superiore è diviso in maniera molto semplice: vi è spesso un grande locale con il camino che funge da cucina e soggiorno (termine del tutto inadeguato in questo caso). Lo stesso locale consente l’accesso alle varie camere e ad un eventuale magazzino. Ovviamente non vi sono locali igienici. Al piano superiore si accede attraverso scale esterne, aggiunte al perfetto parallelepipedo della casa in sé. La scala, l’accesso, nonché il lato più lungo dell’edificio sono disposti a sud, o comunque secondo una direzione che consenta di evitare i venti più freddi. L’impaginato delle finestre è molto semplice: delle bucature nette sovrastate da un architrave di legno o di arenaria. Spesso le dimensioni delle finestre sono identiche. Altrettanto spesso, però, le dimensioni e il numero delle bucature verso nord diminuiscono. La copertura è a capanna o a padiglione, con una modesta gronda. La gronda è modesta per evitare complicazioni costruttive: infatti il sistema funziona con dei semplici zampini di legno che non possono aggettare più di tanto rispetto al filo di facciata. Ovviamente non vi sono terrazzi a sbalzo (invenzione tutta urbana), vista la loro totale inutilità in campagna.

La pietra che vediamo ora in piena luce era stata pensata per essere protetta dall’intonaco. Le pietre cantonali sono spesso “graffiate” per consentire un migliore attacco dell’intonaco. La cosa è comprensibile, poi, pensando a quante ore di lavoro occorrevano per costruire anche una modesta casa in pietra fino a 50-60 anni fa. Le case erano fatte per durare generazioni e quindi la pietra doveva essere protetta da un buon intonaco di calce. I casolari più fortunati, costruiti in mattoni, potevano permettersi anche delle parti in faccia a vista, così come alcune case padronali con parti in pietra a faccia a vista. In generale tutto ciò che è stato pensato in faccia a vista presenta delle superfici levigate, per favorire lo scolo dell’acqua, e dei giunti finissimi, per lo stesso motivo. Il che significa lavorare la pietra fino a renderla perfettamente complanare. Se dunque avessimo visto casolari in pietra non intonacati, avremmo dovuto dedurne che quella famiglia non era in buone condizioni economiche, e che l’indigenza gli aveva precluso l’intonaco.

I portici sono rarissimi e nella casa colonica perugina sono ricavati all’interno del parallelepipedo, mai all’esterno. Spesso gli ingressi della parete sud sono protetti da leggerissimi pergolati coperti da piante rampicanti (glicine, vite, lillà).